2019年9月29日,樊锦诗获颁国家荣誉称号奖章

2020年1月17日,敦煌研究院文物保护利用群体被授予“时代楷模”称号

一代又一代敦煌莫高窟“面壁人”,登上了新时代中国最令人景仰的领奖台。2020年1月17日,在中央广播电视总台“时代楷模”发布厅,中共中央宣传部授予敦煌研究院文物保护利用群体“时代楷模”称号,号召全国广大干部群众特别是文物系统干部职工向他们学习。

2019年8月19日,习近平总书记在敦煌研究院考察时发表重要讲话,对敦煌文化保护研究工作表示肯定。敦煌研究院文物保护利用群体是以常书鸿、段文杰、樊锦诗等为代表的几代莫高窟守护人。70多年来,他们扎根大漠,不计个人得失,舍小家顾大家,以强烈的使命担当、无私的奉献精神,精心保护和修复莫高石窟珍贵文物,潜心研究和弘扬敦煌文化艺术,努力探索推进文化旅游合理开发,取得了令世人瞩目的巨大成就,受到党和政府以及社会各界的高度评价和赞誉。敦煌研究院名誉院长樊锦诗同志被授予“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号、“改革先锋”“最美奋斗者”称号。

敦煌,位于河西走廊最西端的大漠戈壁深处,距今已有2000多年的历史,自古以来就是多民族、多文化交融互通之地,“丝绸之路”经过这里,将世界上最古老的四大文明古国——中国、古印度、古埃及和古巴比伦连接起来,佛教、基督教、伊斯兰教在这条古道之上传播,而敦煌莫高窟正是丝绸之路文明交流与融合的历史见证。为了让莫高窟这颗丝绸之路上最璀璨的明珠重放光彩,75年来,以常书鸿、段文杰、樊锦诗为代表的几代莫高窟人汇聚敦煌、扎根大漠、薪火相传,从1944年成立国立敦煌艺术研究所,结束了近500年无人管理的状况,到1950年改组为敦煌文物研究所,再到1984年扩建为敦煌研究院至今,几代莫高窟人凭借着以智慧和汗水积淀形成的坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取的“莫高精神”,择一事终一生,代代传承,开创基业,在人类文化遗产保护、研究和弘扬事业中取得了令世人瞩目的成就。敦煌研究院先后被评为“全国文化先进集体”“全国文物安全保卫先进集体”“中国世界遗产保护管理先进单位”“敦煌文物保护研究特殊贡献奖”“全省文物工作先进集体”“全省先进基层党组织”“全省引进国外智力工作先进集体”“甘肃省人民政府质量奖”“亚洲质量创新奖”“第三届中国质量奖”“2019‘工行杯’感动甘肃·陇人骄子”等,文物保护利用等科研项目多次获得国家科技进步奖和甘肃省科技进步奖,敦煌莫高窟也多次被中宣部命名为“全国爱国主义教育示范基地”。同时,也涌现出了一大批诸如“敦煌守护神”常书鸿、“敦煌艺术导师”段文杰、“敦煌的女儿”樊锦诗、“四个一批”人才王旭东、“大国工匠”李云鹤、“第四届甘肃省中青年德艺双馨文艺工作者”吴健、甘肃省“三八红旗手”李萍等一大批默默耕耘的“莫高儿女”。樊锦诗更是被授予“改革先锋”“最美奋斗者”荣誉称号和“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号。

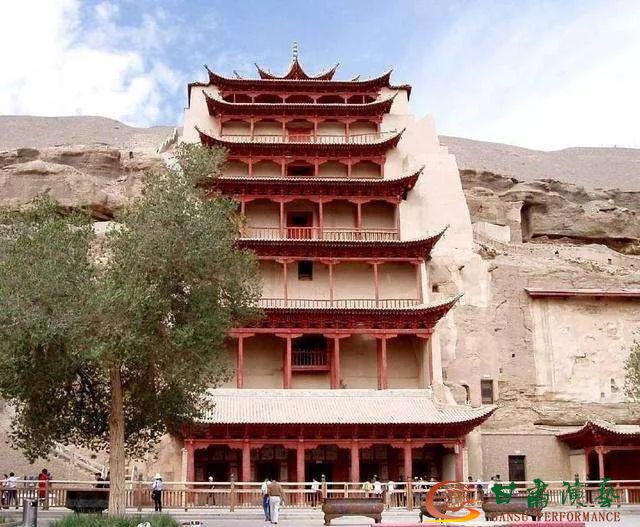

甘肃省敦煌市东南25公里处,鸣沙山东麓、大泉河西岸的断崖上,莫高窟像一颗璀璨明珠伫立了1650多年。经过公元4至14世纪一千多年的营建,在这里留下了数不胜数的文化瑰宝。之后因明朝嘉靖年间封闭嘉峪关,敦煌百姓东迁关内,莫高窟近500年间处于无人管理、任人破坏偷盗的境况,神圣的佛教艺术殿堂变成了破败不堪、满目疮痍、病害频生的废墟。直到1900年,藏经洞被王圆箓发现,让沉寂了近500年的莫高窟重新回到了人们的视野,但同时也致使藏经洞文物惨遭外国列强劫掠,造成了中国文化史上的空前浩劫。1935年秋的一天,留学法国的常书鸿在巴黎塞纳河畔一个旧书摊上,偶然看到伯希和编辑的一部名为《敦煌图录》的画册,方知在祖国内陆大漠深处有个地方叫敦煌,第一次知道在敦煌莫高窟还保存着如此精美绝伦的古代壁画和雕塑,他为祖国的落后闭塞和国人的愚昧而羞愧,内心受到了极大震撼。1936年,他放弃了优越的生活条件和工作环境,毅然回到祖国。1944年,在于右任、向达、徐悲鸿、张大千、高一涵、梁思成等一批有识之士的大力倡导和社会各界的声援下,国立敦煌艺术研究所正式成立,由常书鸿担任首任所长,这标志着莫高窟收归国有,由此结束了敦煌莫高窟近500年无人管理、任凭损毁、破坏和偷盗的历史。随后,段文杰、郭世清、孙儒僩、黄文馥、欧阳琳、李承仙、史苇湘……一批又一批后来成为杰出敦煌学者的年轻画家们追随而来。

常书鸿,被誉为“敦煌守护神”。他和他带领的有志青年,从大城市来到风沙呼啸、荒凉寂寞、交通不便、生活艰苦的西北边陲敦煌,面对破败不堪的石窟,面对风沙弥漫的茫茫戈壁,面对没有办公用房、没有宿舍、没有电、没有自来水、经费拮据、职工缺少、办公设备匮乏等极其艰苦的工作和生活条件,他们把莫高窟九层楼前的破庙当作办公室,将马厩改造成宿舍,睡土炕、用土凳子、土桌子、土沙发,在极其恶劣的自然条件下,大家用着油灯,喝着大泉河的苦涩咸水,面粉自己磨,伙食自己管,购买生活用品或是看病求医还要步行横穿五十里沙漠戈壁去敦煌县城。当时,莫高窟一层洞窟基本是被流沙掩埋的,他们几乎用双手清除了数百年堆积在300多个洞窟内的积沙,修建了长1000余米的围墙;当时,夏秋季节里渠水多是浑浊的,从水渠里打到的几乎是泥浆水,只能提回家里让泥浆慢慢沉淀后再用,而且在漫长的冬季冰冻期间,只能在河滩上凿冰块,背回家放在火炉边让其慢慢融化;当时,在洞窟内临摹壁画非常困难,因为洞窟坐西朝东,上午窟内光线还有一点,下午基本就没了光线,只能一只手提煤油灯,一只手临摹壁画;当时,临摹壁画所用颜料几乎很难买到,只能自己寻找有颜色的矿物质研磨制作……但他们没有退缩,也没有放弃,齐心协力,艰苦奋斗,克服和战胜了常人难以想象的艰难困苦,一起种树、一起凿冰、一起劳动、一起修墙、一起清沙、一起临摹,竭尽全力开展窟内及窟前积沙的清理、洞窟测绘照相、洞窟编号、内容调查、壁画彩塑的临摹复制及补修等一系列力所能及的保护工作,开创了敦煌文物的保护、研究事业,为以后敦煌文物事业的持续发展奠定了坚实的基础。

莫高窟处于茫茫沙漠中,几乎处于与世隔绝的状态,在新中国成立后的很长一段时间里,艰苦的日常生活和简陋的工作条件依然长期存在。但是他们不计名利得失,依然坚守在莫高窟临摹壁画、保护修复、考古发掘、研究文献的岗位,都心无旁骛、乐在其中,即使“文革”时期,虽业务停顿,但全体职工对保护敦煌艺术宝藏的认识和态度完全一致,使敦煌石窟文物未受到丝毫破坏。从1957年的“反右”运动再到后来的“文化大革命”,老一辈莫高窟人的心智再次受到了更加严酷的考验,段文杰当了“猪倌”;史苇湘做了“羊倌”;欧阳琳、李贞伯、万庚育在研究所里放羊、喂猪;毕可被扣上“右派分子”的帽子,被遣送到酒泉夹边沟农场接受劳动改造;贺世哲成了“反革命”,被开除党籍、开除公职送回老家;孙儒僴、李其琼被再一次戴上了“帽子”遣送回四川老家修建水电站。然而,他们凭着宽阔的胸怀和无私奉献的精神,始终没有倒下去,“文革”以后,国家平反给他们落实政策,竟然没有一个人要求离开敦煌,最后都回到了莫高窟,继续坚守大漠,他们就像是一群“打不走的莫高窟人”,被莫高窟像磁铁一样吸引着。

肩负保护传承中华优秀传统文化的使命,一代代莫高窟守护者在敦煌一留就是一辈子。从第一任院长常书鸿、第二任院长段文杰、第三任院长樊锦诗、第四任院长王旭东,到现在第五任院长赵声良,75年发展历程5任院长,在国内任何机构实属罕见。在他们的带领下,几代莫高窟人始终围绕“保护、研究、弘扬”的工作方针,在边远荒寂、风沙弥漫的大漠戈壁中,以执着的信念和满腔的赤诚,传承和弘扬“莫高精神”,使敦煌研究院从无到有,从小到大,从新中国成立前的18人,到20世纪60年代的40多人,再到如今的上千人;从当初的初、高中学历为主发展到现在高级专业技术职称达到93人、中级专业技术职称129人、博士学位研究人员33人、硕士学位研究人员102人,本科以上学历人数占全院在编职工总数的83.2%,专业技术人员占比达79%,他们代代传承、接续奋斗,有力推动了人类文化遗产“保护、研究、弘扬”事业持续不断向前发展。更让人惊讶的是,在这些职工中竟有100多对夫妻,还有200多名工作超过30年以上的专家学者和管理服务人员,在他们身上,体现了对初心使命的矢志不渝,体现了“择一事、终一生”的坚定信念。

在与莫高窟九层楼相望的山上,有一片敦煌研究院的公墓区,这里安葬着常书鸿、段文杰及其他20多位敦煌文物事业的先辈。他们生前守护莫高窟,逝后长眠地下,也永远地坚守在大漠,守护着莫高窟。如今,年逾80岁的樊锦诗、李云鹤等第三代莫高窟人仍然都坚守着工作岗位,还在为第二卷敦煌石窟考古报告和壁画修复而尽心竭力。

75年间,胸有丘壑、各有专长的一代代莫高窟人,生活在大漠深处,甘之如饴。无论是常书鸿、段文杰、孙儒僩、黄文馥、欧阳琳、李承仙、史苇湘,还是樊锦诗、李云鹤,还是现在年轻一代的莫高窟人,他们都有一个共同的特点,那就是对敦煌文化艺术的热爱胜于一切,凭着对敦煌的热爱、对自身职责使命和工作价值的清醒认识,他们把青春年华和全部精力都奉献给了这里。他们甘于放弃大城市的优越条件奔赴西北大漠,不畏满目黄沙,不计偏远闭塞,耐住孤独寂寞,艰苦创业、不懈奋斗,用他们的无私奉献换来了敦煌石窟保护的崭新局面和敦煌文化的赓续弘扬。在过去艰苦的岁月,能够守在莫高窟,能够在大漠深处坚持下来就已经难能可贵,但是他们却从未停止前进的脚步,坚持“寓保护于研究之中”,在探寻文化遗产事业发展的道路上,孜孜不倦,殚精竭虑,甘愿牺牲一切,宁愿奉献一生。

段文杰,被誉为“敦煌艺术导师”。1946年国立艺专毕业后,因为受到张大千临摹壁画的吸引来到莫高窟,原本计划在敦煌画一年就回去,但面对莫高窟这样一座巨大的艺术宝库,他决定把自己的后半生全部交给莫高窟。他潜心研究壁画里独特的构图形式,研究不同时期壁画所用的颜料、画法,苦练线描、晕染和传神技巧,抛弃了已经形成习惯的西方油画技法,总结出了一套临摹敦煌壁画的画法,并将这个画法教授给史苇湘、李承仙、孙儒僩、欧阳琳、黄文馥、关又惠等年轻一代,而这些画家们为了临摹敦煌壁画,也都甘愿放弃自己业已积累多年的绘画技巧,放弃自己的艺术创作生涯,像工匠一样守护和重现着敦煌壁画的神韵与风采。从1946年开始,段文杰共临摹各洞窟不同时期的壁画340多幅,面积达140多平方米,创下了敦煌莫高窟个人临摹史上第一。

樊锦诗,被誉为“敦煌的女儿”。1963年,樊锦诗自北京大学毕业后,从繁华的大城市到条件最艰苦的西北荒漠,同常书鸿、段文杰等老一辈莫高窟人工作和生活在一个院子里,住土屋、睡土炕、坐土凳、用土桌、点油灯、喝咸水,而这一来竟然就是一辈子。1968年,樊锦诗和丈夫彭金章的第一个孩子就在生着煤炉、布满烟尘的简陋病房里出生了,当时她身边没有一个亲人,因为没人带孩子,每天上班只能把孩子用绳子拴在炕上独自留在宿舍。樊锦诗曾回忆说:“下班回宿舍,远远听见他哇哇哇哭,我就很放心,他肯定没事儿,让哭吧,要不哭我就提心吊胆。” 但是有一次樊锦诗从洞窟回来,发现孩子滚下了炕,差点就掉在烧红的炉子旁边,非常危险。几个月后,实在无计可施的樊锦诗只得忍痛将孩子送到丈夫老家河北交给姐姐抚养。1973年,樊锦诗和彭金章的第二个孩子出生后不久,同样是被送到了河北。直到1978年,樊锦诗去河北接老二的时候,第一眼竟然互相都没有认出来。两地分居的生活也变得越来越煎熬,那时候樊锦诗一直在争取调到武汉大学工作,樊锦诗在她的自述中曾这样说:“那段时间我比较迷茫和痛苦,感到自己一无所有,离开故乡,举目无亲,就像一个漂泊无依的流浪者。在时代和命运的激流中,从繁华的都市流落到西北的荒漠。每到心情烦闷的时候,我就一个人向莫高窟九层楼的方向走去。在茫茫的戈壁上,在九层楼窟檐的铃铎声中,远望三危山,天地间好像就我一个人。在周围没别人的时候,我可以哭。哭过以后我释怀了,我没有什么可以被夺走了。”那段时间她反复追问自己,余下的人生究竟要用来做什么?留下,还是离开敦煌?但是在一个人最艰难的抉择中,操纵着她的往往是隐秘的内在信念和力量。

1986年,甘肃省领导终于同意她调走的选择,可樊锦诗却犹豫了,对莫高窟的这份责任,这份情感让她对敦煌割舍不断,她离不开敦煌,敦煌也需要她。最终,是丈夫彭金章对她更为理解,主动放弃武汉大学历史系副主任、考古教研室主任的职务,申请从武汉调到了敦煌研究院,从此才结束了她们一家四口长达19年的分居生活。樊锦诗常说:“如没有丈夫的支持,我想我不会留在敦煌。这样的丈夫是打着灯笼都很难找到的。”

1984年,敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院,编制扩大、部门增加、人才汇聚、条件改善,敦煌事业迎来了发展的春天,从此迈入了国际合作、科学保护、成果竞秀、弘扬传播的崭新阶段。但老一辈莫高窟人刻苦严谨的研究风气丝毫没有丢弃,不管是煤油灯下埋首勤学,靠镜面折射借光临摹,踩“蜈蚣梯”考察洞窟;还是开展石窟数字化,分析壁画病害机理,建设敦煌学信息资源库,道路虽艰,但研究人员都乐此不疲,心血有成。

如今的敦煌研究院已从初创事业的十多名绘画、艺术专业人员发展成为艺术、文史、理工、管理等多学科专家并存的研究局面,既各擅其美、并行不悖,又兼容并包、交融共进。在敦煌研究院几代莫高窟人的不懈奋斗下,敦煌莫高窟才得以完好保存至今。1961年,莫高窟被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1987年,敦煌莫高窟被联合国教科文组织列为世界文化遗产,也是国内唯一一个六项标准全部符合的世界文化遗产。